在你的親密關係中哪一方發號施令?你通常都能隨心所欲嗎?或者你和伴侶互換主導權,各自都能得到一部分自己想要的權力?大多數人認為理想的人際關係是一種平等的伴侶關係,伴侶雙方分攤重大決策的權力,彼此相互影響;在世紀之交有項研究發現,90%的年輕女性和87%的年輕男性認為,在戀愛關係中戀人應該有「完全平等的話語權」(Thornton & Young-DeMarco,2001)。此外,人們顯然更偏好享有同等權力的友誼,而不是某一方處於典型主導地位的友誼(Veniegas & Peplau,1997)。對此你或許不會感到奇怪,但這一分享權力的偏好卻是對前面幾代人所支持的傳統模式的重大逾越,在傳統模式中男性是異性關係裡居於支配地位的伴侶,有權力做出所有的重大決策,發號施令。如今,很少有人明確宣佈他們希望倣傚這一過時的模式,但要實現親密關係中的平等遠比聽上去要複雜得多。在男女平等的親密關係中決策該怎樣進行?伴侶們是否應該一起做所有的決策?或者每個伴侶精確地承擔一半的決策責任?決定的主次輕重是否重要?在觀念上支持關係平等很容易做到,但要把它變成現實則存在巨大的挑戰。

本章我們就要考察親密關係中社交權力的作用方式。社交權力(power)指的是影響他人行為並抵制他人影響自己的一種能力(Huston,2002)。我們將識別決定親密關係中權力的一些基本因素,思考權力對個體和伴侶的影響。不幸的是,某些權力令人不悅。

權力和相互依賴

分析社交權力的方法多種多樣,但最普遍的分析方法是相互依賴理論(Thibaut & Kelley,1959),在第6章我們考察了此一理論。本章我們將運用相互依賴的觀點來描述權力構築的基礎、權力行使的過程和使用權力導致的結果。

權力的來源

根據相互依賴理論,權力是建立在對有價值資源控制的基礎上。如果我控制了你想擁有事物的使用權,你可能就會心甘情願地服從我的指令(在合理的範圍裡),以便得到你想擁有的事物,那麼我就對你擁有權力。我能讓你做我希望的事情,至少一段時間裡是如此。這個觀點很簡單,但(或許如你所料)這種社交權力觀存在很多微妙之處。

首先,擁有權力的人未必就擁有人們渴望得到的資源;他/她只要擁有控制人們獲得這些資源的能力就已足夠。設想你和朋友正在一個跳蚤市場上購物,你發現一張市面上很少見的DVD音樂影碟,幾個月都夢寐以求,但易趣網上的拍賣出價總讓你和這張影碟失之交臂。這張影碟看來價廉物美,但你身上沒有足夠的現金,你需要向朋友借點錢以購買這張千載難逢的影碟。你的朋友並沒有你期望的物件,但他/她在這種情境下的權力是因為控制了你得到所期待的事物的能力。類似的方式下,親密關係的伴侶也能控制我們獲得有價值的人際獎賞——比如身體關愛(physical affection)——因而對我們擁有權力。

當然,只有在他人想要得到某些資源的情況下,個體才能從控制的資源上得到權力。罕見的DVD這個例子就說明了這一點:如果你對這張影碟只有些許興趣,借錢給你的朋友也就只對你有一點權力。但如果你極度想要這張影碟,你的朋友就擁有更多的權力,他就能要求你幫他大忙作為報答。每當我們非常渴望某物(可以是罕見的DVD或者人際親密)並認為從其他地方無法得到時,擁有我們想要事物的人就對我們有控制力。

我們在第185頁專欄6.1碰到過個體的慾望助長了另一個人的權力的例子。較小利益原則(principle of lesser interest)認為:在任何伴侶關係中對於繼續和維持親密關係利益較小的一方在伴侶關係中擁有更多的權力(Waller & Hill,1951)。如果伴侶愛戀和需要你的程度超過了你愛戀和需要他/她的程度,你多半能得償所願。這聽起來有點殘酷,但卻是事實;在愛情關係中,投入較少的伴侶通常擁有更多的權力(Lennon et al.,2011)。在第9章我們提到了這一模式的另一個例子,我們注意到男性平均而言比女性渴望更多的性行為。男性在性上更大的利益給了女性權力;女性把性行為視為能用來與男性交換各種利益的寶貴資源,這雖然看上去非常不浪漫,但卻很有啟發意義(Kruger,2008b)。這種情形在賣淫的例子中更加清楚,女性以性行為換取金錢。但這個因素在許多愛情關係中常常以更微妙的方式發揮作用。比如女性在允許男性發生性行為之前會等待愛的表白和承諾的出現,這一現象非常普遍。

當然,如果我們想要的事物很容易在其他地方獲得,我們就會去別的地方尋求,所渴望資源的替代來源易得性是相互依賴理論權力觀的另一個關鍵因素。如果在跳蚤市場上有另一位朋友能把你所需要的錢借給你,第一位朋友就對你擁有更少的權力。而如果有許多人都能借錢給你,那麼你就不會特別依賴任何人,根本沒有人再能擁有對你的許多權力。

同樣,替代選擇的易得性會影響親密關係中權力的平衡。那些可選擇的其他伴侶關係很少的人(因而具有低的CLalt)與有許多潛在伴侶的人(因而具有高的CLalt)相比,將更加依賴於他們的親密關係。正如我們剛剛談到的,更加依賴就意味著權力更少。如果伴侶一方的替代選擇很少,另一方卻很多,權力就會出現更大的不平衡,而在彼此需要對方的程度類似的伴侶身上則不會出現這一現象(Lennon et al.,2011)。

事實上,可獲得的替代選擇上的差別可以解釋為什麼在傳統婚姻中男性一般女性更強權。當丈夫離家工作而他們的妻子待在家裡時,丈夫常常有很高的CLalt,這至少有兩個重要的原因。首先,他們會遇見許多其他潛在的伴侶;其次,如果他們願意就更可能有金錢去追求她們。相形之下,在家相夫教子的妻子可能碰不到許多其他有趣的男性,即使她們碰到了,也可能在經濟上要依賴丈夫,因為自己擁有的金錢很少。因此,當妻子進入勞動大軍並結識了新朋友和獲得金錢時,婚姻中的權力平衡就會發生變化(Fitch & Ruggles,2000)。

相互依賴理論的權力觀還有兩個觀點需要說明。首先,相互依賴理論認為權力有兩大類。有時無論伴侶怎麼做,對方都能控制伴侶的關係結果;這種情況下,這種權力稱為命運控制(fate control):一方能獨斷地決定伴侶關係的結果,因而控制著伴侶的命運。當女方是男方的唯一選擇時,女方拒絕與丈夫發生性行為就是在行使命運控制;她能單方面決定是否發生性行為。第二種更微妙的權力是行為控制(behavior control)。個體通過改變自己的行為來鼓勵伴侶也朝著理想的方向來改變其行動就是行為控制。如果女性通過提供特殊的背部推拿來要求伴侶清洗車庫,她就在進行行為控制。

當然,在幾乎所有的人際關係中,伴侶雙方都對彼此具有權力,相互依賴理論的權力觀最後、也可能是最重要的觀點是,伴侶雙方的交往來自於他們彼此的相互影響。伴侶一方對另一方的權力可能受到另一方對其反權力(counterpower)的較量,所以有時彼此都能使對方按自己要求的做。比如,某女對是否與丈夫性交具有命運控制,但丈夫反過來對她具有行為控制;通過哄騙、討好甚或威脅,他也能讓她按自己的願望行事。伴侶雙方影響彼此的能力多種多樣、千變萬化,有些情境下強大,有些情境下弱小,但一定程度上雙方通常都能控制對方的行為。

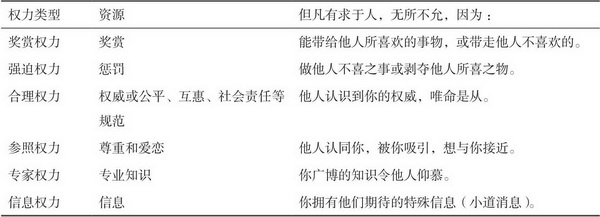

資源的類型

如果權力是建立在我們控制的資源基礎之上,那麼包含哪些資源類型?表12.1列舉了由弗倫奇和瑞文(French & Raven,1959)首先識別的六種權力基礎;這種分類適用於各種人際交往,包括親密關係中的交往。前兩種權力是獎賞權力(reward power)和強迫權力(coercive power)指個體給他人賜予各種獎賞和懲罰的能力。涉及的收益和代價可以是身體或物質好處,比如令人愉快的禮物或讓人痛苦的耳光,也可以是無形的人際得失,比如使人安心的贊同或傷害情感的蔑視(Raven,2001)。舉個例子,如果丈夫渴望妻子給他按摩肩膀,她就擁有對他的獎賞權力:她可以給丈夫按摩或者不按摩、給予或保留物質獎賞。但反過來,他或許擁有對她的強迫權力:如果他得不到按摩,可能生悶氣、不太溫情,強加給妻子無形的壓力。

表12.1 滋生權力的資源

資料來源:Based on Raven,2001.

為伴侶提供期待的利益或者強加厭惡的代價非常重要,也具有很大的影響力,但還存在其他影響人的方式。合理權力(legitimate power)指我們的伴侶認為我們有合乎情理的權力命令他們怎麼做,並且他們有遵從的義務。比如在某些文化中,認為丈夫真正是一家之主,妻子不僅要愛戀、尊敬丈夫,還要服從丈夫的意志,滿足丈夫的一切要求。這種合理權力來自於有權威的地位,但強大的社會規範也能賦予任何人的請求以合理權力(Raven,2001)。比如,互惠(reciprocity)的規範鼓勵我們要投桃報李,如果已經幫過你忙的人要求一些報酬,此規範就使你有責任做出善意的回應。平等(equity)也具有規範性,如果你的伴侶最近做了額外的家務,要求你折疊一些洗好的衣服可能很難拒絕。最後,社會責任規範鼓勵我們慷慨地對待那些依賴我們的人——幫助那些不能自理的人——如果你的伴侶因感冒而臥病在床,要求一杯果汁可能很難拒絕。這些規範都能給伴侶的願望賦予權力,使得他們很有影響力,至少暫時如此。

當伴侶崇拜我們並且因為感到與我們有關聯而心甘情願地按我們的要求行事時,我們就擁有對伴侶的參照權力(referent power)。當伴侶愛戀我們並希望和我們親近時,我們的願望就能改變伴侶做事的偏好。當伴侶認識到我們出眾的知識和經驗,並因為我們懂得比他們多而受到我們的影響時,就存在專家權力(expert power)。比如,當妻子是比丈夫更好的烹調高手時,輪到丈夫準備晚餐時,他通常會毫不遲疑地遵循妻子的建議和指導。最後,當我們握有影響伴侶行為的特殊信息時,我們就擁有信息權力(information power);如果能告訴伴侶繪聲繪色的小道消息,他們就可能有求必應。

男女兩性和資源的控制

在你的親密關係中這些資源是如何調配的?這主要取決於你們伴侶雙方,但你可能認識不到,周圍更廣泛的文化模式對你的影響更大。許多人都贊同平等的伴侶關係,但實行的卻仍然是不平等的人際關係,他們的親密關係中「存在權利的不平衡,一方作更多的決策、控制更多的共同活動和資源,贏得更多的爭吵,一般而言處在支配的地位」( Impett & Peplau,2006,p.283)。在大部分的異性戀的親密關係中居於優勢地位的是男性。的確,這對於大多數人而言並非好消息(可能根本就是習以為常的觀念):「在任何已知的社會中,鮮有女性能支配男性的。在所有能積累財富的社會裡,男性平均掌握的權力都遠比女性要多,在整個人類歷史中這一點看來都是正確的」(Pratto & Walker,2004,p.242)。這樣看來,那些試圖平等分享權力的異性戀伴侶卻是在悖逆長期傳統的主流文化而動,這主要有三個原因。

首先,男性和女性一般面臨著相對資源的差異。男性得到的工資要多於女性(甚至工作相同亦是如此):在美國全職工作的女性所賺收入只有男性的80%(Yen,2010)。他們更有可能掌握政府、司法和公司的權力;比如2011年美國眾議院只有16%的議員是女性(而參議院只有17%),更糟的是,美國500強的企業只有3%的首席執行官是女性(Women CEOs,2010)。那些擁有金錢和地位的人自然具有獎賞權力和合理權力,而男性通常比女性更有金錢與地位。的確,與過去相比,妻子們的收入超過丈夫更為普遍,但在四分之三的美國家庭中丈夫仍然比妻子賺得更多(Fry& Cohn,2010)。

而且,金錢作為權力源比其他任何資源的運用都要靈活。有人認為某些資源(比如金錢)是普遍性的,而另一些(比如愛戀)是特殊性的(Foa et al.,1993)。普遍性的資源幾乎能在非常廣泛的情境下與任何人交換,不管是誰控制了它們都有很大的自由來決定用它做什麼(和誰一起做)。特殊性的資源在特定的情境中很有價值,但在其他情境則並非如此,它們只能針對特定的伴侶賦予其擁有者權力。伴侶對你的愛可能讓你擁有針對他/她而非其他人的參照權力,但大筆的現金可能讓你對任何人都具有獎賞權力。

公平為什麼難以實現的第二個原因與第一個有關:社會規範支持並維持男性的支配地位。世界範圍的性別刻板印象都認為男性比女性更有決斷力,大多數文化仍然受到父權制規範的支配,賦予男性比女性更高水平的專家權力和合理權力(Carli,1999)。實際上,美國人一般認為女性比男性更具有成為高效領導者的技能;他們認為女性更誠實、聰明、仁慈,與男性一樣銳意進取、辛勤工作和具有創新精神(Men or Women,2008)。但某些人仍認為合理權力似乎「不適合女性」,如果女性謀求從政,其攬權的事實會損害她對選民的感召力——而男性謀求權力則沒有這類懲罰(Okimoto & Brescoll,2010)。如果女性處在領導崗位,直截了當地命令別人行事,人們對她們的評價常常比對男性更苛刻(Carli,2001)。文化規範仍然束縛著女性,因此美國人往往希望他們的外科醫生、律師和飛行駕駛員為男性,而非女性(Morin & Cohn,2008)。小學老師也往往被人視為女性。

因此,文化傳統認為多數情況下男性賺錢養家並主導家庭是再平常和自然不過了。這自然就出現平等難以實現的第三個原因:我們不確定男女平等應該是什麼樣子。在決定家務事和孩子問題時女性通常有發言權,她們比男性更經常地收拾週末出行的物件(Morin & Cohn,2008)。所以,女性理直氣壯地覺得她們在家裡有影響力。但到底有多大?美國已婚人士仍然報告大部分日用品的購買、飲食的準備工作、洗涮和清潔工作都是妻子來完成的(Newport,2008)。丈夫做一些庭院工作和養護轎車,但(我的觀點是)這種勞動分工對夫妻時間的佔有上並不公平:妻子的工作沒完沒了,而丈夫的工作只是斷斷續續的(Lachance-Grzela & Bouchard,2010)。每天都得吃飯,但汽車的保養則不用每天都進行。然而涉及親密關係的根本和重大的決策時,諸如「我們結婚還是繼續同居?」男性通常具有主導權(Sassler & Miller,2011)。妻子們的確負責大部分家務,但只要家務變得重要,丈夫就更可能發號施令,就更有權力。即使女性不存在相對資源的劣勢——也就是說,她們比丈夫賺得更多,男性仍然佔據主導,雖然程度上減弱。比如,高收入的妻子做家務的比例較小,但她們仍要完成大部分家務(Lachance-Grzela & Bouchard,2010)。

所以,儘管夫妻們表示關注伴侶關係平等,但大部分異性戀夫妻仍能容忍大量的不平等(Askari et al.,2010)——而且他們完全認識不到他們伴侶關係不平等的程度。在視男性主導為理所當然的文化中,一視同仁地尊重伴侶雙方利益的真正平等毫無疑問還不多見,有時甚至顯得有點怪異或過分。但如果你對此關注,表12.2或許可以幫助你更公平地評判你自己的伴侶關係;它能讓你打開思路,恍然大悟。

最後,我們還應注意男性由於體型更大、力量更強通常還有許多強迫權力。但強迫是個體得到自己想要的事物的一種笨拙、有害的方法。恐懼和懲罰令人嫌惡,並且會滋生不滿。它們還會引起伴侶的反抗,所以被強迫的伴侶實際上不如在更柔和的權力作用下那般妥協讓步(Orina et al.,2002)。在後面考察親密關係中的暴力時,我們將詳細探討,但現在我只是指出,強迫通常是影響親密關係愚蠢而適得其反的手段。

表12.2 平等親密關係的要素

權力的過程

權力讓人感覺良好。權重之人常常能得償所願,所以他們會體驗到很多正面的情緒(Langner & Keltner,2008)和高度的自尊(Wojciszke & StruzynskaKujalowicz,2007)。他們感覺能控制事物。事實上權重之人往往認為他們能掌控某些無法控制的事物,比如擲骰子的點數(Fast et al.,2009)。當他們渴望的事物出現時,往往會主動採取行動。他們首先發起談判而不會坐等其他人先發制人(Magee et al.,2007),如果盤子裡只剩下一塊甜點,他們不會詢問是否有人需要而據為己有(Keltner et al.,2010)。的確,他們較不可能認識到其他人也盼著分些甜點,因為他們不擅長理解他人的想法。如果你要求權重之人在他們的額頭上迅速地寫一個「E」,他們比權輕之人更加可能按他們看到的樣子寫,反向地寫,讓任何人都看不明白——結果就是:E (Galinsky et al.,2006)。

權重之人的自負還表現在他們對自己適配價值[1]的自我覺知上。人們感覺有權時比無權時會追求更有吸引力的對象(Brady et al.,2011)。而且,在實驗室研究中隨機分配參與者領導工作小組,與權力更少的人相比,這些「領導者」會期望他們的「下屬」認為自己性感、有魅力,如果他們贊同隨意性行為就都會認為在性上更能接近「下屬」,與「下屬」的互動也更為輕浮(Kunstman & Maner,2011)。這種知覺顯然在職場也存在:與中層管理者相比,更有權力的企業高管出軌更多,他們不忠於伴侶的可能性高出25%(Lammers et al.,2011)。他們不會認為自己品行不端;權重之人對他人悖德之舉的評判比自己更苛刻,因此與權輕之人相比,他們會更嚴厲地譴責他人的不忠行為,但自己卻更多地不忠於伴侶(Lammers et al.,2010)

沒有權力則感覺不怎麼美妙。與權重之人相比,那些人微言輕的人會遭受到更多的抑鬱,行動更為謹慎,非常害怕受到別人的懲罰(Keltner et al.,2010)。與這些現象相一致的是,權力差別也會影響到親密伴侶之間的行為。接下來我要考察權力表達的方式。

談話

兩人之間的談話可能會受到雙方權力平衡的影響。不管交往的結果怎樣,女性在與男性談話時都會顯得輕聲細語,一般不會表現得與其他女性談話時那般輕鬆自如,不會表現出含蓄內隱的氣勢和權力。詳而言之,她們能容許自己更多地被男性打斷,而不是反過來打斷男性。

有一個研究首先考察了這一現象,研究者秘密地錄下了大學生在公眾場合的談話(談話結束後得到參與者的許可,可以分析這些錄像),然後比較了同性談話與異性談話的語言及副語言(Zimmerman & West,1975)。男女兩性在與同性的夥伴談話時行為表現很類似,但與異性互動時則出現了明顯不同的模式。男性打斷女性夥伴談話的次數遠多於女性夥伴打斷他們的次數(而且男性還談得更多)。這一點很重要,因為人們判斷打斷談話的人比被打斷的人地位更高、權力更大(Farley,2008)。

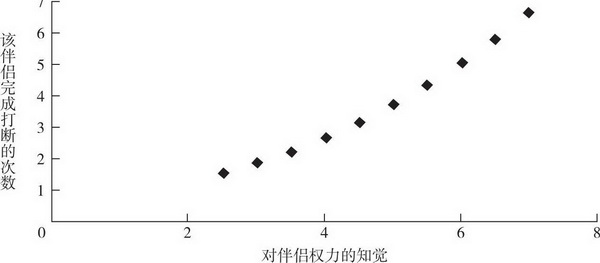

圖12.1 打斷和覺知到的權力

在討論個人最優選項的過程中,一方成功打斷伴侶的次數越多,伴侶就會認為他/她越有權力。

資料來源:Dunbar & Burgoon,2005.

現在設想你和愛人必須決定怎樣花掉一份1000美元的饋贈。你們雙方都列出了前五個最優選項,然後一起協商你們的選項。如果一方經常能成功打斷另一方,雙方都可能認為打斷對方的伴侶更有權力(見圖12.1)。男性完成這些打斷的次數比女性更多(Dunbar & Burgoon,2005)。

非言語行為

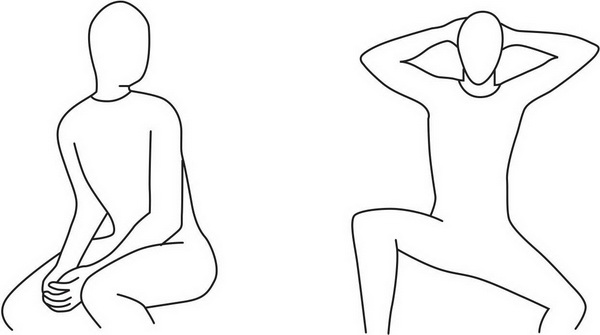

權力還能通過非言語方式向他人表達,權重之人較權輕之人的人際距離更大,表現更豐富的面部表情,姿勢更不對稱,佔據更大的空間(Hall et al.,2005)。看看圖12.2中的兩種姿勢。圖形表明了我對姿勢的看法:右邊的人代表社會地位較高的人(這一點很明顯,不是嗎?)的確,當研究者讓參與者擺出這些姿勢時,佔據更多空間的人感覺更有權力,而且不管是男性還是女性,他們的睪丸激素水平都上升,在賭博遊戲中更為冒險(Carney et al.,2010)。右邊的姿勢顯然更有權力——有趣的是,也更有男子氣。男性的姿勢佔據的空間一般比女性的更多(如果有人穿著連衣裙肯定不會擺出右邊的姿勢),男性比女性更多地擺出社會地位更高的人的姿勢,還保持更遠的距離(Kalbfleisch & Herold,2006)。

非言語的敏感性

圖12.2 權力與姿勢

社會地位高、掌握權力的人展現的姿勢往往不對稱,佔據許多空間。可以穩妥地說,擺出右邊姿勢的人比左邊的人會覺得(或不久之後覺得)更有權力。順便說一下,如果告訴你一個輪廓是男性,另一個是女性,你會認為哪個輪廓是哪種性別呢?

資料來源: Frieze et al.,1978.

還請記住(詳見第5章),女性在判斷他人情緒和意圖方面一般比男性更精確。女性對非言語溝通的解碼要比男性更準確(Hall & Mast,2008),她們通常善於識別到他人的情感(Ciarrochi et al.,2005)。這一技能是女性的巨大的財富,因為夫妻之間非言語溝通的敏感性和準確度能預測他們彼此的滿意度(Noller,2006)。

當地位存在差別時,通常要靠下屬來理解老闆的情感,而不是相反。Reprinted by permission of United Medin.

另一方面,個體非言語的敏感性還與他/她權力的大小有關(Keltner et al.,2010)。當兩個人所處的社會地位不同時,掌握老闆情感變化的線索一般是下屬的分內之事,而不是相反。有權力的老闆無需關注下屬的情感;嘍囉們理應滿足老闆的要求,無論他們是否喜歡。相比之下,如果下屬能仔細地窺探上級的情緒時,他們能增加自己(有限的)權力;如果在老闆心情很好時提出要求(在老闆脾氣暴躁時待在老闆的視線之外),他們就更有可能得償所願。

因此,女性是非言語溝通的熟練工,她們能獲得寶貴的信息,這使得她們能成為令人愉快的伴侶,增加她們對男性的影響力。另一方面,她們面對男性的表現就如同下屬和上司在交往。諷刺得是,這種實用而稱心的才能或許使得刻板模式持續存在:女性的舉止好像使她成了男性的僕從。

權力的風格

那麼,男女兩性在努力影響彼此時會採用什麼策略呢?一項經典的研究(Falbo& Peplau,1980)考察了這個問題,研究者要求50名女同、50名男同、50名異性戀女性、50名異性戀男性來描述「怎麼讓伴侶滿足我的要求」。參與者的回答有兩個特點。首先,研究者發現伴侶們有時明確地請求他們所要的事物,直截了當地說出他們的願望或提出明確無誤的要求。此種情形下,他們影響伴侶的努力是公開和直接的,他們的喜好明白易懂。然而,其他情境下,人們的行動則更間接;他們暗示自己的願望或者在願望沒得到滿足時撅嘴以示不滿,但他們絕不會直接公開表明,說出他們想要的事物。重要的是,人們對自己的親密關係越滿意,就越有可能採用直接的策略。這可能有各種不同的解釋,解釋之一是當人們擁有具有獎賞價值的伴侶關係時,他們與伴侶相處感到很安全,足以真誠而直率地相告。另一方面,這還可能意味著那些間接而模糊表達自己願望的人不太擅長於得到他們想要的,因而他們就可能對關係感到不滿意。你認為呢?間接行為引起了不滿還是間接行為跟隨在不滿之後?(記住,兩者都有可能。)

第二個能區分不同策略的特點是人們追求目標時與伴侶互動的程度(相反面是靠自己的力量獨自達成願望)。有時,人們會與伴侶論理爭辯或者討價還價以勸服他們提供期待的結果;這種情況下,人們尋求伴侶的互助合作,他們的策略就是雙邊的,涉及伴侶雙方。相反,其他情境下,人們會採用單邊的獨立行動,在不牽涉伴侶的情況下做他們想做的。重要的是,那些報告自己比伴侶更有權力的人都表示他們更多地使用雙邊策略,而那些權力較少的人更可能使用單邊策略。因此,能夠成功地影響伴侶的人同樣會與伴侶論理爭辯、談判協商以獲得他們的服從(使之心服口服)。相反,權力較少的人不太可能尋求伴侶的合作;他們只會跑到一邊做自己的事情。

研究者發現,女同和男同大體上運用相似的策略,但異性戀男女使用的策略卻並不相同(Falbo & Peplau,1980)。平均來看,異性戀男性更廣泛地採用直接的和雙邊策略,而異性戀女性則更多採用間接的和單邊的策略。因此,當男女兩性在應對他們的愛情伴侶時,異性戀男性一般會使用那些權重和滿足之人的影響風格,而異性戀女性採取的風格一般是那些權輕和不滿之人所使用的風格。

天呀!異性戀男性在他們的愛情關係中一般表現出成熟和自信的風格,要求得到自己想要的並與愛人論理爭辯,而他們的伴侶則撅嘴、憂悒多變,變得冷酷和漠然,任何時候都不直接說出她們的心願,真的是這樣嗎?嗯,是的,某種程度上的確如此。這個論斷顯然太過於絕對,但可以公平地說,在異性親密關係中男性一般比女性更為坦誠自信,而女性通常顯得更為猶豫不決。此外,這一點從親密關係開始的那一刻起就是正確的。當人們想要開始親密關係時,男性使用更多的直接策略,比如邀請女性約會,而女性則更經常地使用間接策略,比如試圖顯得友好,等待被人邀請(Clark et al.,1999)。

然而,重要的是,這一模式並非是真正的性別差異;而是兩性相對資源所重重包裹的性認同(gender)差異。[2]不論是男性還是女性,具有高工具性的人——畢竟他們是果斷、自信的人——往往會採用直接、雙邊的權力風格。相比之下,低工具性的人(包括大多數女性)則一般採用間接、單邊的權力風格(Falbo,1982)。

儘管如此,個體選擇的策略仍更多地受到他/她在特定交往中的地位而非性別角色的影響(Sagrestano et al.,2006)。不管人們的身份和地位怎樣,如果在交往情境中處於較低的地位,不能輕易影響別人,他們的行動就不太可能顯得充滿權威,果斷而自信。有研究者證明了這一點(Sagrestano,1992),研究者請男性和女性對一段特殊的情境作反應,情境中他們既可能是比伴侶知識豐富的專家,又可能是經驗不足的新手;當他們是專家時,男性和女性都採用了直接的權力策略,但當他們是新手時則採用了間接策略,並且在他們選擇的風格中並沒有發現性別差異。此外,還請記住男同和女同在設法影響他們伴侶的權力風格上並不存在差異(Falbo & Peplau,1980)。

歸納一下,異性戀男女在愛情關係中表現出的不同權力風格,看來是其掌握的典型資源造成的結果。在同性伴侶關係中男女兩性的權力偏好上沒有差別,當直接的風格能使女性受益時,她們就會完全和男性一樣直接(Carothers & Allen,1999),但男性傳統上在家庭裡外都握有比女性更多的權力。這一現象正在發生變化。如今,每一代新生的美國女性在工具性上都高於前一代女性(Twenge,2009),並且一直以來都在政治和經濟資源上贏得更多的控制權。男女兩性在婚姻觀上也變得更加平等(Bryant,2003)。男性在他們的親密關係中可能比過去更少擁有自動得到的權威,這或許是好事:權力的不平等是與親密關係中的不滿有聯繫的(Amato et al.,2007)。那些必須通過暗示和撅嘴來得償所願的人,往往不如那些直接公開表明願望並要求實現的人滿足。

權力的結果

總之,大多數人都會說他們想與自己的愛人保持平等的伴侶關係,但我們所處的文化卻認為男性主導理所應當,我們在日常交往中經常不自知地延續性別不平等。很多情況下這些因素造成的結果不易察覺,伴侶彼此之間的影響並不相稱,使得伴侶關係看似公平甚或完全平等,但事實上丈夫的影響比妻子的更大。舉例來說,研究者對夫妻們進行了訪談,詢問了他們的政治觀點,如果丈夫先回答問題,妻子更多地同意丈夫的回答。但當妻子先來回答時,丈夫附和的則較少。甚至當妻子的薪水更高,對這些問題更內行時,仍然會出現這種模式(Zipp et al.,2004)。男性的自主、堅定和女性的遵守、聽從對於很多人而言似乎如此自然,以致他們很難發現這種類型的權力不平衡。

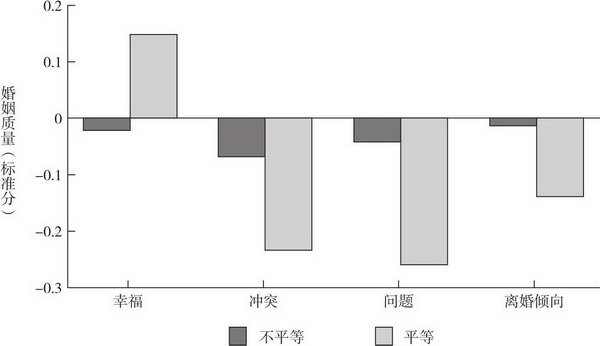

圖12.3 婚姻結果和權力平衡

當現代夫妻平等地分享他們的決策權時,他們就會感到更加幸福,衝突和問題更少,更不可能離婚。與之相對,不平等婚姻中的夫妻一方比另一方更有權,他們更不幸福,衝突和問題更多,更容易離婚。

資料來源:Amato et al.,2007.

然而,最新的婚姻平等研究證據表明我們應該努力營造平等的愛情關係,伴侶雙方的願望和偏好都應受到同樣的重視。在上個世紀後25年婚姻平等問題已發生了變化。夫妻們比過去更有可能共同決策,共同決策者比伴侶一方更多地發號施令的人婚姻更幸福、更少爭吵、更不容易離婚(Amato et al.,2007)。請看看圖12.3。圖中的結果結合了丈夫和妻子的報告,當男性放棄了他們優越的權力時,兩性的確起了一些不同的變化:女性與男性相比,幸福程度大幅增加,衝突數量、婚姻問題和離婚傾向極大地減少。然而,明顯地,男性的變化方向也一樣;在平等的伴侶關係中男性也更加幸福(一點),不太容易離婚。權力分享時雙方都是贏家,沒有人輸,可能有一點例外:男性比過去要做更多的家務,他們不是很喜歡這一點,當然他們的女性伴侶對這一變化感到欣喜(Amato et al.,2007)。歸根結底,當伴侶雙方同樣重要時,親密關係整體看來更為穩定和幸福(Helms et al.,2010)。

權力的兩面性

我們的討論到目前為止或許給你留下一種印象:權力對親密關係有損害作用。如果你真的有這種印象,就需要趕快改變了。權力的不平衡會引起很多問題,但權力本身一點也沒有其內在的討厭之處。的確,如果人們在承諾的愛情關係中採用共有取向,[3]他們一般會為了伴侶及他們之間的關係而使用權力,而不是為了自私的目的(Gardner & Seeley,2001)。當人們彼此關照,並想維持有獎賞價值的親密關係時,他們就會變得仁慈;他們關心伴侶的幸福,並利用他們的影響來提升伴侶以及自己的幸福(Chen et al.,2001)。此外,具有相互依賴的自我構念[4]的人強調與他人的相互依賴,當他們與權力較少一方解決爭議時通常顯得慷慨大度(Howard et al.,2007)。

人們一般認為「權力導致腐敗」,意思是當個體能夠左右他人,使其按自己的想法行為時,就不可避免地會變得貪婪和自私。但是在相互依賴的親密伴侶關係中,伴侶雙方都期待對方能提供理想的結果,權力並不必然就具有侵蝕性、對人有害。相反,忠誠、幸福的愛人常常利用他們的影響力來使他們的伴侶獲益,從而提升而非損害他們相互之間的親密關係。

然而,權力也存在其陰暗的一面。有些人(大部分是男性)努力想成為他們親密關係中的勝利者,他們往往是控制欲強、剛愎自用的人,其伴侶通常不幸福。權力對於他們很重要,如果他們不能通過更為合理的影響力來得償所願,他們就可能痛苦地但有時卻很有效地利用暴力來施加控制(Vescio et al.,2010)。下面我們就轉而探討親密關係最殘酷無情的一面:親密關係中可能發生的暴力。

親密關係中的暴力

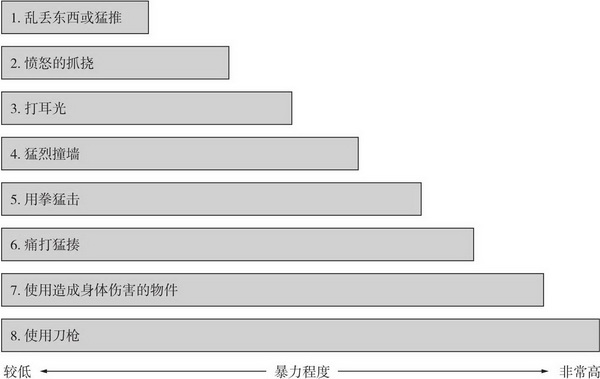

當我們故意傷害他人身體時,我們就在使用暴力(violence)(Finkel & Eckhardt,2012)。造成的傷害可能十分微小,也可能相當嚴重(Regan et al.,2006),這一點正是最主要的暴力研究工具即《衝突方式量表》(Conflict Tactics Scale,CTS)[5]所要考察的內容(Straus et al.,1996)。利用CTS,人們來描述自己針對愛情伴侶所使用的心理和身體攻擊,對諸如下列的項目「我侮辱或咒罵過伴侶」,「我對伴侶使用過刀槍」和「我打過伴侶耳光」做出反應。暴力行為範圍很廣,從危害較少的行為如推推搡搡到殘暴的傷害行為如拳打腳踢、縱火洩憤(見圖12.4)。悲觀的是,各種親密關係中的暴力比大多數人想像的更普遍。

圖12.4 《衝突方式量表》(CTS)上身體暴力的比較性評定

資料來源:Regan,et al.,2006.

暴力的普遍性

在20世紀90年代中期,美國疾病控制和預防中心聯手美國國家司法研究所對16 000位男性和女性進行了詳細的電話訪談,調查了針對女性的暴力行為(Tjaden& Thoennes,2000)。該調查發現暴力之於美國人就像蘋果派一樣普遍。大多數女性(52%)和甚至更多的男性(66%)報告在他們的生命中曾受到身體攻擊,22%的女性和7%的男性曾經遭到自己的親密伴侶暴力攻擊。親密伴侶中男性越多,暴力發生的可能性越大;同性戀的女性遭受的暴力大約只有異性戀女性遭受的一半;但同性戀男性經歷的暴力要兩倍於異性戀的男性。最普遍的暴力形式是打耳光或者擊打身體,但極少的場合下會使用刀槍。

在美國進行的其他大型調查得出了類似的結果,表明每4對伴侶就有1對會發生某種形式的暴力(Whitaker et al.,2007)。涉及心理攻擊(比如對伴侶的尖叫、譏諷和威脅)的研究發現,這類行為在大多數親密關係中都曾經發生過(Fergusson et al.,2005)。不過,這類攻擊行為雖然也可惡,但對於大多數人來說並不像身體暴力那樣令人憂慮(Capezza & Arriaga,2008),所以,這裡我要集中研究暴力攻擊。對親密伴侶暴力(intimate partner violence,IPV)的關注有充分正當的理由;美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention,2011)估算IPV當年所花費的醫療保健、心理服務和誤工費用高達90億美元。

伴侶暴力的種類

描述親密關係中發生的具體暴力行為和解釋它發生的原因是截然不同的兩件事。邁克爾·約翰遜(Johnson,2008)認為在愛情伴侶中存在三種重要而迥異的暴力,它們有著不同的來源。最常見的暴力是情境性伴侶暴力(situational couple violence,SCV),它一般是從失去控制的劇烈衝突中突然爆發。當伴侶雙方都變得憤怒,都陷於特定爭執時,就會發生SCV,所以它只是偶爾發作,通常比較溫和,不太可能升級為嚴重威脅生命的身體攻擊。通常它還是交互的,伴侶雙方都憤怒地、衝動地突然失去控制。

另一種值得注意的暴力是親密恐嚇(intimate terrorism,IT),即伴侶一方把暴力作為控制和壓迫另一方的工具。發生在親密恐嚇中的身體強制和脅迫或許僅僅是威脅、孤立和經濟依附等一般暴力模式的手段之一(見圖12.5和專欄12.2),一旦在親密關係之中出現親密恐嚇,它比情境性伴侶暴力發生得更頻繁。的確,與SCV相比,親密恐嚇更可能是單方的,久而久之容易升級,對伴侶造成更嚴重的傷害。這種IPV的受害方也更可能到其他地方尋求庇護(Johnson,2008)。

圖12.5 親密恐嚇的多面性

親密恐嚇者用來影響伴侶的手段多種多樣,在圖中描繪成車輪中的輻條,而暴力是把它們結合在一起的輪圈。女性也可能成為親密恐嚇者,但這裡的受害者描繪成女性,因為九分之八的親密恐嚇者都為男性。

資料來源:Pence & Paymar,1983.

第三種伴侶暴力形式是暴力抵抗(violent resistance),指伴侶有力地對親密恐嚇進行反擊。暴力抵抗在一些親密恐嚇的情形下會發生,但並非所有的親密恐嚇都會產生暴力抵抗,所以它是三種暴力中最不普遍的。IPV發生時,最常見的是情境性伴侶暴力,偶爾發生親密恐嚇,只有少數才是暴力抵抗(Johnson,2008)。

這三種暴力的區別很重要(Langhinrichsen-Rohling,2010)。舉例來說,男女兩性都同樣有可能發生衝動的情境性伴侶暴力,但親密恐嚇則幾乎全部都是由男性發起的。女性也會進行親密恐嚇,但比男性少得多(Johnson,2008)。(正因為這種不對稱,暴力抵抗更多見於女性而非男性。)這是否意味著男性比女性對他們的親密伴侶更加暴力?這實際上是個很難回答的問題。

親密關係暴力中的性別差異

刻板印象提示我們,女性的親密暴力要少於男性,但事實卻是反方向的;女性對她們的伴侶實施身體暴力的可能性實際上要稍多於男性(Archer,2000)。這看起來像明確的結論(如果令人感到奇怪),但卻引起了人際關係學家大量的爭議和質疑(如Langhinrichsen-Rohling,2010)。舉例來說,大多數伴侶暴力的研究並沒有確定個體的行為在本質上屬於冒犯性的還是防衛性的;如果某位男性發起了身體攻擊,而其女性伴侶反擊,則雙方都可能在實施某些暴力,但暴力發生的情境不同(Allen et al.,2009)。

兩性暴力行為的嚴重程度一般也存在差異。女性更可能丟東西、腳踢、嘴咬或拳打她們的伴侶,而男性則更可能掐脖子和毒打他們的伴侶(Tanha et al.,2010)。所以,毫無疑問男性更可能造成某些傷害;發生伴侶暴力時,大部分傷害(62%)的受害者是女性(Archer,2000)。男性也比女性更加可能強暴或謀殺他們的伴侶(Tjaden & Thoennes,2000)。在伴侶暴力的研究中常常不會評價這些殘暴的行為,但如果把它們計算在內,男性顯然比女性更加具有攻擊性(Buss & Duntley,2006)。

取樣也是個問題。對年輕人的研究一般發現女性比男性有著更多的暴力——因為年輕人的暴力行為畢竟更多(Straus,2008)——但關注苦惱夫妻(比如那些處在婚姻治療中或者對簿公堂的人)的研究,通常發現丈夫比妻子更加暴力(Johnson,2008)。女性更可能進行間接的攻擊——比如通過散佈謠言和小道消息試圖破壞對方的聲譽(Hess & Hagen,2006)——但這並不是暴力。歸納一下,女性看來和男性一樣具有暴力傾向,但她們不太可能造成身體受傷,也不太可能利用暴力作為持續影響和支配他人的工具。兩性在SCV情境下的行為表現很類似,但絕大部分的親密恐嚇者(89%)是男性(Johnson,2008)。而當女性成為親密恐嚇的受害者,她們一般會面對持續的暴力,這通常給她們造成傷害。為什麼男性有時會訴諸暴力以控制他們的女性伴侶?

暴力的相關因素

仔細思考親密伴侶暴力就會發現情境性伴侶暴力和親密恐嚇的區別(Johnson,2008)。親密關係中大部分暴力行為來自於自我控制的衝動失控(即SCV),但有些暴力則是無情地征服自己伴侶計劃的一部分(即IT)。更重要的是,SCV和IT的起源貌似並不同。

情境性伴侶暴力

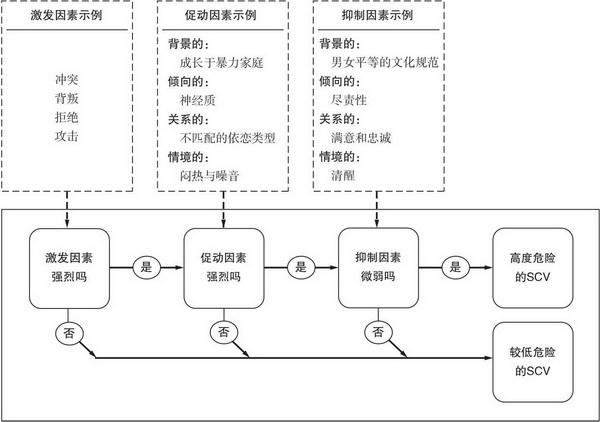

親密伴侶暴力的兩種類型都很複雜,來源於各種交叉重疊的影響因素。伊萊·芬克爾(Eli Finkel)和克裡斯托弗·埃克哈特(Christopher Eckhardt)構建了情境性伴侶暴力的實用模型(Finkel & Eckhardt,2012)即I立方模型(I3 model),把SCV的影響因素分為三類:引起伴侶一方或雙方挫敗或緊張不安的激發因素(instigating triggers)、使伴侶更有可能體驗到暴力衝動的促動因素(impelling influences)和鼓勵伴侶戒除衝動行為的抑制因素(inhibiting influences)。當我們感到憤怒時,大多數人都體驗到暴力衝動,卻不會根據衝動來行動(Finkel et al.,2009),I立方模型認為我們之所以能戒除暴力,要麼是刺激我們發狂的促動因素太微弱,要麼是因為勸阻我們採取暴力行為的抑制因素太強大。

這些影響因素具體有哪些種類?芬克爾認為,促動因素和抑制因素都是具有背景性、傾向性、關係性或情境性的特點(Finkel,2008)。背景性因素包括關係所處的環境因素比如文化規範、經濟狀況和家庭經驗。傾向性因素包括傾向特質、持久的信念。關係性因素指伴侶關係當前的狀態。情境性因素包括當前即時的環境。這些因素及其示例均列舉在圖12.6之中。圖形乍看之下顯得令人生畏,但不要擔心,我們且來探究一番。

激發因素。情境性伴侶暴力的路徑始於引起伴侶一方或雙方爭吵或憤怒的激發因素。伴侶交往中任何引起沮喪或惱怒的因素都會啟動這一模型:令人嫉妒的事件、過去或剛發現的背叛、真實或臆想的拒絕(Giordano et al.,2010),或者任何加劇衝突的惱人事件[6]都夠了。但特別強烈的激發源是伴侶的言語或身體虐待:如果伴侶先詛咒或打人,我們尤其可能變得敵對(Stith et al.,2004)。

圖12.6 SCV發生的I立方模型

如果對模型中提出的3個問題的回答都是「肯定」的話,情境性伴侶暴力就可能發生。如果任何一個回答是「否定」的話,暴力就不可能發生。每個問題上的因素示例並非全部列舉。暴力的根源很多,選擇模型中的例子只是因為它們跟關係科學更有關聯、更加典型。

資料來源:Finkel,2008.

促動因素。有人火冒三丈時,促動因素就變得非常重要。某些使人傾向暴力的因素源於個體生命早期的事件。比如,幼時目睹父母之間的暴力(Milletich et al.,2010),長期接觸太多攻擊性的媒介(如暴力電影和視頻遊戲)(Coyne et al.,2010),這樣的人更可能實施IPV。另一些促動因素是持久的個人特徵。脾氣暴躁、容易發怒(Dutton,2010)或者神經質得分高的人(Hellmuth & McNulty,2008)也都容易發生親密暴力。具有性別刻板印象的傳統男性(Stith et al.,2004)和不時默認暴力為正常做事方式的人(Robertson & Murachver,2009)一樣容易發生親密暴力。(故而在這種嚴酷的形勢下也看到一絲光明:某些預先決定人們暴力傾向的個人特徵都是相對容易改變的態度[Neighbors et al.,2010]。)然而,促動因素亦可來源於伴侶之間的互動模式;比如,溝通技能低下的伴侶(Simpson, Doss et al.,2007)或依戀類型不匹配的伴侶(Doumas et al.,2008)也更可能發生IPV。[7](最麻煩的錯誤匹配是迴避親密高的男性和憂慮被棄的女性;他們可能彼此要折騰到筋疲力盡為止,因為這樣配對的伴侶更具暴力傾向。)最後環境也重要:工作或學習上的壓力(Gormley & Lopez,2010)或者悶熱、嘈雜、不舒服的環境(Larrick et al.,2011)也會讓人變得易怒。

抑制因素。可以推測,上述所有因素都會激起個體的暴力衝動,但抑制因素可以抵消攻擊的強烈慾望。再次看到,這些因素種類繁多。在倡導男女平等的文化裡暴力不太可能發生(Archer,2006),盡責的人在憤怒時與其他人相比不太可能發動攻擊(Jensen-Campbell et al.,2007),所以文化和個體差異都牽涉其中。特別重要的個人特徵是性格層面的自控能力。大體能控制自己衝動的人在受到挑釁時較少有暴力表現;在一項研究中,美國北卡羅來納州自控能力低的少年對戀愛對像暴力行為是自控能力高的少年的7.5倍(Finkel et al.,2009)。[8]此外,具有高超問題解決技能的伴侶(Hellmuth & McNulty,2008)和對自己的親密關係滿意的伴侶(Fournier et al.,2011)不太可能進行暴力侵犯,清醒的人也更容易安靜下來;不要懷疑,飲酒會助長IPV(Graham et al.,2011)。我們還要注意親密關係的承諾在SCV中的作用:對伴侶的承諾使得暴力更不可能發生(Slotter et al.,2011),所以配偶比同居的伴侶更少發生暴力(Brownridge,2010)。另外,這裡提到的各種因素在婚姻和戀愛中似乎應該起著類似的作用(如Gover et al.,2008)。

因此,I立方模型主張,激發因素與促動因素一起引起攻擊的強烈慾望,但如果抑制因素強大,人們並不會表現出暴力行為。然而,如果抑制因素微弱,就會發生暴力,如果抑制因素非常微弱,相對較小的刺激就足以引發親密暴力。更重要的是,情境性伴侶暴力發生的環境既受到短暫而多變因素的影響,又受到穩定而持久的傾向性和背景性因素的影響。即使伴侶雙方都不特別有暴力傾向,如果非常生氣也可能爆發SCV。

但這裡的關鍵問題是:如果IPV發生一次,會再次發生嗎?遺憾的是,這個問題最聰明的回答是「會」。在全美進行的一項大型調查發現,曾在一段愛情關係中發生暴力行為的人,只有30%的人在5年後的第二段不同的愛情關係中再次發生暴力行為;大部分發生SCV的人(有時因為伴侶先攻擊才還擊),一旦更換伴侶就不會再持續發生暴力行為(Whitaker et al.,2010)。另一方面,親密關係一旦爆發暴力,就往往會再次發生。一項對新婚夫妻的研究發現,男子如果在訂婚時進行過身體攻擊,在婚後30個月裡有76%的人會再施加暴力,而且暴力行為還很嚴重(Lorber & O'Leary,2004)。親密暴力偶爾是孤立的事件——但一旦發生,更多情況下會持續,至少會零星地再發。這就是更長期、甚至更危險的IPV——親密恐嚇尤其真實的一面。

親密恐嚇

I立方模型也有助於解釋親密恐嚇(Finkel & Eckhardt,2012),但各種影響因素並不相同。親密恐嚇根源上的影響因素好像比激發SCV的因素更持久,恐嚇自己伴侶的人大體分為兩類(Holtsworth-Munroe & Meehan,2005)。有些人相當笨拙而可憐,因而他們採取暴力和傷害威脅只是防止伴侶離開自己的拙劣手段。另一些人則更加惡毒;他們反社會或相當自戀,暴力只是他們用來達成心願的另一個工具而已(Fowler & Westen,2011)。

進行親密恐嚇的男性並非在一夜之間就變得殘暴。他們往往目睹了父母之間的暴力衝突,或者自己遭到過性虐待(Afifi et al.,2009),成長於教導傳統性別角色的家庭,對女性相當敵視和仇恨(Liebold & McConnell,2004);他們比其他男性更可能視女性為對手,把女性當作滿足和娛樂自己的工具。因此,甚至在親密關係剛開始時,他們就比大多數男性更多地採取監視和暴力行為(Williams & Frieze,2005),他們一般具有攻擊性,會虐待他們的伴侶和寵物(Simmons & Lehmann,2007)。男性是否可能成為施虐者通常在一開始就有很明顯的信號。

這些乖戾的態度常常和無能感結合在一起,使得暴力似乎成為恐嚇者為數不多的一個權力來源(Bosson et al.,2009)。他們常常感到智力上不如伴侶(Moore et al.,2008),具有低自尊(Cowan & Mills,2004),這通常是因為他們貧困所致;低收入家庭暴力的發生比富裕家庭更加普遍(Cunradi et al.,2002)。當然,有些施虐的伴侶是有錢人,有著很強的自尊,他們只是太過卑劣;不過,平均而言,親密恐嚇者並不富有,他們控制的其他資源很少,所以轉而求助於強迫權力。

親密恐嚇最可怕的一面是這種攻擊性能傳給後代,在暴力家庭長大的孩子更可能有暴力傾向(Gover et al.,2008)。然而這種循環並非不可避免。的確,我這裡描述了引起暴力的危險因素,但並不是說這些因素一出現暴力就必然發生。最暴力的美國父母的兒子比沒有暴力傾向的父母的兒子多10倍的可能性毆打自己的妻子。然而即使在這一極端群體中,在過去的12個月裡只有20%的人發生了嚴重的暴力行為;其他80%的人在親密關係中並沒有表現出任何嚴重的暴力行為(Johnson,2008)。因此,來自暴力家庭的兒童更可能表現出不端行為,但也有許多這樣的兒童從來不會出現暴力問題。不過,他們爆發暴力的風險在增加,這令人擔憂;在家庭暴力的循環中,施虐者的遺毒實際上在他們死後還在延續。

暴力的基本原理

總的來說,進行親密恐嚇的男性似乎贊成男性規則,憑此提升他對女性的權威,但許多男性對此卻又感到能力不足;他們「常常感到自己不符合這些規則的要求,甚至為此感到恐懼。為了支撐起他們男性的自我概念,他們可能試圖控制別人,尤其是那些身體上比他們弱小的人」(Wood,2004,p.558)。這類男性是否實際上認識到他們在虐待別人,或者他們是否認為使用暴力是男性對待女性的慣常手段?

茱莉亞·沃德(Julia Wood)訪談了22位因虐待女伴而被監禁的男性,從而洞察了他們的想法(Wood,2004)。所有男性都認為他們的行為是對伴侶不敬的合乎情理的反應,都提到他們伴侶的挑釁才是他們虐待的起因。他們還感到男性理應比女性強勢、優秀,所以他們有權利使用暴力來控制和處罰女性。另一方面,大多數人認為他們並非「真正」地虐待妻子,因為他們傷害妻子時並未感到快樂,也控制了自己虐待的程度,並未全力施虐。一個傢伙只有一次刺傷了他的妻子,另一位則殘暴地毒打了他的妻子卻聲稱未盡其全力。可能正是由於這些詭辯的理由,只有約一半的男性對他們的行為表示了遺憾和後悔。他們都明白自己的行為違法,但卻未必相信自己的行為是錯誤的。

面對如此待遇女性又是怎樣想的呢?研究者(Lloyd & Emery,2000)回顧了大量親密暴力的文獻,發現女性在遭遇這些親密攻擊時通常會感到吃驚,往往會努力去理解它。她們受到愛情規範的影響,鼓勵她們「原諒並忘掉」,她們還在文化規範下掙扎,認為她們的困境完全是咎由自取。所以她們「一直問自己為什麼要和錯誤的男人出去約會,在知道他的火爆脾氣後為什麼要惹他生氣,或者為什麼她們總是在錯誤的時間出現在錯誤的地點」(Lloyd & Emery,2000,p.508)。由於這些原因,女性感到被人背叛,但她們有時還會因伴侶的攻擊而責備自己,並且由於羞恥、幼稚或者無知,她們常常對自己的苦難保持沉默。

總而言之,親密恐嚇對受害一方造成了恐懼和傷害。身體受傷已夠糟糕的了,但受害者還會受到負面心理後果的傷害:自尊程度降低,對男性失去信任,甚至會患上抑鬱症和創傷後應激障礙(Mechanic et al.,2008)。親密暴力還導致嚴重的社會代價;飽受打擊的女性常常被迫離開工作崗位,當暴力迫使她們離家出走時有些人還會變得無家可歸。從最基本的層面來看,親密暴力使得伴侶關係更加惡化,一點也不稱心如意。親密關係的結束遲早會發生(Lawrence & Bradbury,2007)。

受害者不離開的原因

的確,親密暴力使得許多人離開了他們的伴侶。一項研究(Campbell et al.,1994)跟蹤了被虐待的婦女兩年半,發現在研究結束的時候:

43%的人離開了原來的伴侶,要麼一個人過(20%),要麼建立新的沒有虐待的親密關係(23%);

23%的人繼續與她們的伴侶一起生活,但成功地結束了暴力至少已有1年以上;

33%的人仍然處在虐待的親密關係之中,要麼成為受害者(25%),要麼既是受害者又是施虐者(8%)

於是,在這個研究樣本中,只有三分之一的女性仍然停留在虐待的伴侶關係之中。要擺脫虐待的親密關係常常需要毅力和決心,但無論如何,大多數人都會這樣做。但是為什麼並非所有的受害者都會離開迫害她們的人呢?

這個問題的答案很簡單。她們不離開是因為儘管存在虐待,她們並不認為離開對她們更有好處(Edwards et al.,2011)。[9]離開的決定很複雜。有些暴力伴侶也在部分時間裡顯得甜蜜而又可愛,間歇的暴力可能只是個體對親密關係抱怨的偶爾宣洩而已(Marshall et al.,2000)。離開的代價看來也很高;個體在親密關係的任何投入都將化為烏有,替代伴侶貌似也很黯淡(Rusbult & Martz,1995)。個體的經濟狀況在這方面顯得尤為重要;如果失業,則離開家庭的經濟支出可能太過龐大而無法承擔。

如果她們對親密關係的經濟依賴和心理忠誠並不太高,但害怕發生更為嚴重的暴力,這也可能使親密恐嚇的受害者不敢離去。如果她們試圖離開丈夫,一些具有攻擊性和控制欲強的丈夫可能對他們的妻子報以極端的憤怒反應(Tanha et al.,2010)。這類報復和威脅提示我們,應該盡一切努力援助和保護那些試圖逃離施虐伴侶強迫權力的人們。

最後,我們仍需承認很不幸的事實,有些人不離開暴力伴侶是因為她們不想離開。憂慮被棄高的女性容易被佔有欲和控制欲強的男性所吸引。男性的侵犯式的嫉妒和監視使焦慮的伴侶感到安心,他仍然關心自己。荒謬的是,這種依戀類型的女性在過去遭遇的心理虐待越多,就越偏愛施虐的男性(Zayas & Shoda,2007)。並且,這樣的男性也反過來也偏愛焦慮的女性,可能是因為她們能容忍他們的虐待。於是,在親密關係中男性控制並支配著恭順的伴侶,這適合於某些特殊的伴侶,但對於大多數人而言卻無法容忍。然而,如果這類關係中的女性開始珍重自己,她們也可能認識到伴侶對待她們殘酷、不公的行為無法接受(Chang-Schneider & Swann,2006)。權力是得償所願的重要手段,但暴力不應該牽涉其中。

請你思考

在鮑勃和凱麗結婚的頭一年,就由鮑勃管理家庭賬目,支付每個月的各種賬單。凱麗還是大四學生,沒有上班。但鮑勃在上班,賺的錢剛好夠他們每月的支出,當然需要精打細算。他很為自己精明的財務管理而自豪。當凱麗畢業並得到一份豐厚的工作時,夫妻倆都很高興,實際上凱麗賺的還要更多點。

然而,當凱麗宣佈她要擁有自己的儲蓄賬戶時,鮑勃很吃驚。她提議他們都把自己收入的一半存入一個共同賬戶,以支付家庭生活的各種賬單,而把剩下的錢留下來歸各自使用。凱麗不把各自的收入放到一起並由夫妻雙方共同管理財政,這使鮑勃受到傷害。當他認識到如果各自保留一半的錢,若干年後妻子會擁有比自己多得多的金錢,這更讓鮑勃惱火。但凱麗聲稱她希望用多餘的錢做自己想做的事,看到適合的就消費或者投資,並認為分開賬戶實際上能避免分歧和衝突。

你認為鮑勃和凱麗的未來怎樣?為什麼?

[1] 在第3章90頁我們第一次見到適配價值。

[2] 這裡我們又有機會來思考男女兩性的差異,希望你能對照第1章的內容來理解性別差異的複雜性。在23~24頁提到性生理差異不同於性認同差異。

[3] 需要提醒你共有取向和交換取向的區別嗎?請翻到第6章202頁。

[4] 見第7章237頁。

[5] tactics有「策略、手法、手段、方式、戰術行動」等含義,「Conflict Tactics Scale」港台有人譯為《衝突對應行為量表》,大陸有人譯為《衝突策略量表》。根據該量表的具體內容,此處"tactics"譯為方式或手段更適合。——譯者注

[6] 參見第11章351~352頁。

[7] I立方模型對背景性、傾向性、關係性和情境性因素的區分便於我們整理影響IPV的各種因素,但不要過於絕對化。這些類別會重疊,一定程度上把某個因素歸入某一類別是主觀的。比如,在暴力家庭成長的孩子更可能具有不安全的依戀類型,婚姻中不安全依戀的某種組合(比如憂慮的妻子配上迴避的丈夫)也很棘手(Godbout et al.,2009)。因此,暴力家庭的背景性因素造成了傾向性特徵(即依戀不安全),而這種依戀如果與伴侶的依戀類型結合在一起,使得伴侶關係充滿煩惱,令人難以忍受,這就尤其成問題。所有4種因素都會涉及這一系列的事件,你完全沒必要糾結於IPV的什麼因素屬於哪一類。相反,只要注意與親密關係暴力有關的諸多不同經驗和特質。IPV的源起很複雜,起因於多重因素。

[8] 請記住自控的價值,能記住嗎?在第14章我還要說說自控。

[9] 這是在我們當前的親密關係之外,其他因素影響我們對關係結果評價的極好示例,在第6章我們稱之為替代的比較水平。建議你翻到180~183頁仔細看看對這一觀點的詳盡論述。